2023.3.14

今年度の指導が終了しました。

1、2年生の通級生徒は、卒業生に向けてメッセージを書きました。「卒業」から連想する言葉をイメージマップに書くという活動を取り入れることで、何も言葉が浮かばなかった生徒も、友人や担当者との会話を通して、少しずつ言葉が出てきました。「未来・夢・ありがとう・さようなら・希望・友人・旅立ち・部活動…」と連想が膨らみました。それらの言葉を使って、3年生の通級生徒へメッセージを書いていました。書くことにより、自分自身を見つめる活動にもなりました。メールやSNSで簡単にメッセージを送ることができる今の時代だからこそ、このような活動を大切にしたいと考えています。

3年生が「通級指導教室でつけた力」について書いてくれました。 (抜粋)

★僕が入学した頃はコロナの影響で人とのコミュニケーションが減り、中学生になっても小学生の時と気持ちが変わっていませんでした。通級に通って僕が苦手としていた人との接し方、人を思いやる気持ちがついてきました。人から言われるのではなく、自分から気づけるようになったり、自分の考えを簡潔に説明したりする力もつきました。

★3年間の通級で新聞を「読み」、世の中を知る力。予定などをスケジュール帳に「書き」残す力。スピーチや思い出を人に「話す」力などをつけられたと思います。他にも新しい漢字や言葉を教えてくれたので、いい「知識」や「語彙力」をつけることができました。

○通級指導教室では、指導を通して生徒たちのできることを増やし、「自己肯定感を身に付けること」と「自尊心を育むこと」を目的の一つとしています。

2023.3.2

一年間の通級指導を終えて

保護者、在籍校の担任の先生、児童からの声をいくつか紹介します。

○保護者から・・通級の先生と話すことで自分の考えや気持ちがまとまり、子供とどう向き合えば良いか見つけることができました。

○担任の先生から・・通級に行ってから登校すると落ち着いて、良い表情で帰ってきます。

○児童から・・・通級に通うようになって、怒ったときにどうすればいいか分かるようになりました。

進級に向けて(家庭編)

在籍校や保護者の方々のご理解のおかげで、通級指導教室の運営もスムーズに行うことができました。慣れ親しんだ先生や友達と離れ離れになる「不安」もよぎる3月。不安は不安として受け止めた上で、「進級」「進学」する期待へと気持ちを高めたいものです。そこで、春休みの生活について提案します。

1 規則正しい生活をする。

2 家族の一員として「仕事」をする。

・子どもが仕事をきちんとした時は、大人から「ありがとう」「助かったよ」の一言が自己肯定感を 高めます。

3 学用品の整理をする。

① 教科書の整理 ② プリントやノート、テスト類の整理

③ 習字道具、絵具などを洗い、足りない物を買い足しておく。

④ 筆箱の中の確認 ⑤名前の記入の確認。

★必要な物を決められた位置に置く。(①~④のもの)

4 作品の整理をする。

① 「思い出箱」を用意し、その箱にはいる分だけ保管する。

② 作品を写真に収め、処分する。

◎やり方を教える⇒一緒にやる⇒見守る⇒任せる という手順で「一人でできること」が増えていきま す。進級・進学することが自分の仕事や物に責任を持ち、「自立」するよい機会となればと思います。

2023.2.20

自分でできる ~ メンタルケア― ~

公立高校の入試日が近くなってきました。3年生は自分の力を十分発揮できるように、心身の調子を整えていきましょう。1・2年生の皆さんは、2・1年後は自分の番が来ることをしっかり意識し、今の先輩の姿を参考にして先の見通しを持てると良いですね。心も体も成長する十代は、家族や友達などの人間関係の悩みのほか、進学、受験、進路選択など環境の変化も多く、悩みが次々と現れてきます。心の不安や緊張が体の不調につながっている場合も多いです。そこで、自分自身の心の状態をどうケアーしていったらよいのか、自分でできるメンタルヘルスを紹介します。できそうだと思う方法を試してください。

○タッピング ~ 気持ちが落ち着く ~

体の一部を「トントン」指先で軽くたたくリラクゼーションです。自分が気持ちいいなと感じるポイントを見つけたら、指先でトントン触れてみます。10秒に15回くらいのスピードで軽くたたきます。

○10秒呼吸法 ~ 体をリラックス ~

息を吸った時にお腹が膨らんで、吐いた時にお腹がへこむ腹式呼吸で行います。

① 姿勢を整える ②静かに目を閉じる ③息を全部吐く ④鼻から1,2,3で吸って

⑤ 4で止めて ⑥口から5,6,7、8,9,10でゆっくり吐き出す。これを繰り返す。

○肩上げ ~ 心の緊張をゆるめる ~

鏡に向かって

① 息を吸いながら、両肩を耳につけるように上げる

② そのままの状態で10数える

③ふうっと息を吐きながら一気に力を抜いて肩をストーンと落とす。2023.2.2

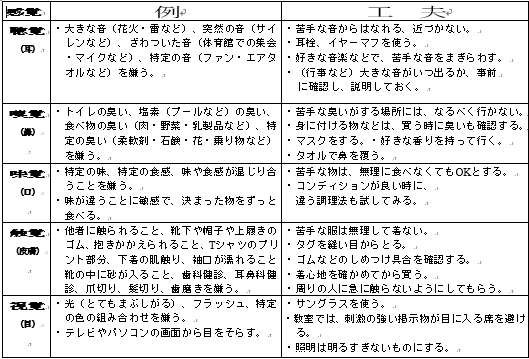

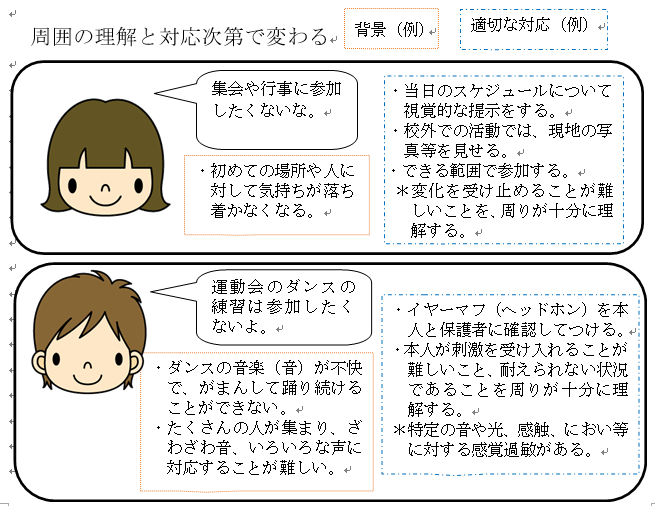

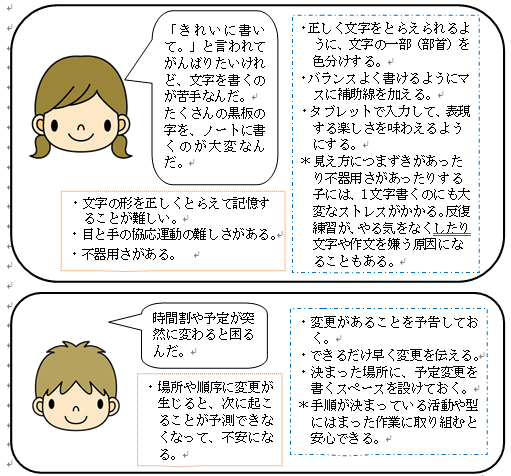

感覚過敏の例と工夫

感覚過敏とは、脳の感覚刺激の受け取り方がとても敏感で、生活に大きな不便があることです。感覚過敏は、周りから分かりにくく、努力や我慢が足りないと誤解されることがありますが、努力不足ではなく「脳の特性」です。

感覚過敏に対する支援

☆予防する

感覚過敏になる刺激(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚・前庭感覚・固有感覚に関連する刺激)を特定し、できる限りそれらの刺激を取り除く。

☆慣れる

感覚過敏になる刺激に対して、少しずつ接触していくことにより、大丈夫という経験を積む。(我慢ができない・痛みが伴うことがあることも理解し、無理強いはしない。)

☆避ける

感覚過敏になる刺激やその刺激がある場面を予測し、自ら避けられるようにする。

(イヤーマフ・サングラス・マスクの使用等)

2023.1.20

明けましておめでとうございます。13日から通級の指導が始まりました。生徒と最初に交わした挨拶は、「明けましておめでとうございます。」でした。新年の挨拶を交わすと気持ちが新たになることを感じました。今年もよろしくお願いします。

○紹介したい考え方

「レジリエンス」=心のしなやかさ、立ち直り力

レジリエンスとは、「決して折れない強い心ではなく 時には折れたり曲がったりするけれど また立ち直る心のことです」「ソーシャルスキル」が他人と折り合える力だとすれば、「レジリエンス」は自分と折り合える力と言えることでしょう。」

子どもは親の思考パターンを真似しながら大きくなるものです。「レジリエンス」を育むための親の心得を紹介します。

① その子らしい生き方を発見できると信じること

② 生き方を自分で決めることができると信じること

③ 生き方を自分で選択することができると信じること

④ その子らしい生き方の発見の歩みを尊重すること

⑤子どもが生き方の発見をするプロセスは回り道をしながら少しずつ進む。それぞれが違う道をたどること2022.12.22

2学期もお世話になりました

日増しに寒さが厳しくなっています。保護者の皆様には、いつも深谷中学校への送迎等でお世話になりました。また、先日の保護者面談では寒さの厳しい中を深谷中学校までお越しいただき、2学期の指導報告をするとともに、ご家庭の様子や3学期の指導目標を保護者の皆様と一緒に確認することができました。令和4年は、健康の有難さを実感した1年でした。令和5年が生徒や皆様にとって充実した1年となりますよう願っております。どうぞよい年をお迎えください。3学期は1月11日(水)から通級指導を開始いたします。よろしくお願いいたします。

<スキー教室(宿泊行事)へ向けて>

3学期に中学1年生はスキー教室が計画されている学校もあるかと思います。日常生活とは大きく異なる状況の中で、1年生の大きな行事(スキー教室)を乗り切るために宿泊行事に関する支援について、いくつか紹介したいと思います。

◆見通しを持つことが苦手な生徒へ

○宿泊行事についての事前指導は学年全員を集めて行われたが、活動の一つ一つを正確に把握して

おかないと心配になってしまう。

○活動中に起こりうる状況をシュミレーションしておかないと不安になったり、慣れない場所では

緊張したりして、自ら動けない。

⇓ 対応の仕方

○教員の口頭での説明だけでは、状況や雰囲気がわかりにくい。そのため、前年度に撮ったビデオ映像などを見て、どんな場所か、どんな雰囲気かをつかませる。実物、映像、写真を見ると、イメージがわき、安心感が得られやすい。

○しおりを見ながら、事前に日程、1日の流れ(タイムライン)を確認し、 見通しを持たせる。個別に呼んで、本人の動きを丁寧に教えておくと、更によい。

◆スキー靴、スキー板の着脱ができない生徒へ

○手先が不器用であることや経験がないことで、人より多く時間がかかってしまう。初めての経験は、対応に時間がかかりやすい。

⇓ 対応の仕方

○事前に練習を行う。それが困難な場合、出かける前に前もって写真や図で着脱の仕方を説明しておき、見通しやイメージを持たせる。そして、スキー場では、最初にそばで一緒に着脱を行いながら丁寧に教える。

しっかり準備し、見直しをもって活動することで、やり切ることができたという体験は、自己肯定感や自信につながり、その後の積極的な活動につながります。

2022.12.2

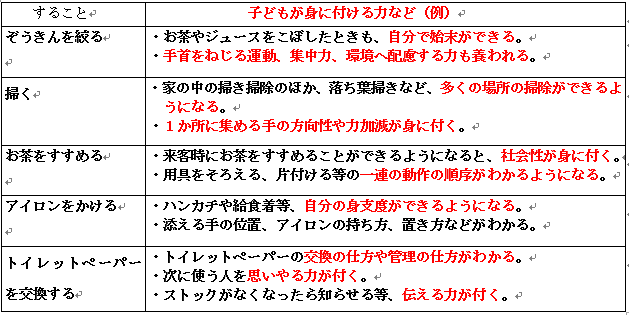

お手伝いのすすめ

年末年始は子供たちの「やってあげたい気持ち」に応えるチャンスです。

様々な行事や体験、お手伝いを通して、子供たちが「役に立てて嬉しい」という気持ちを感じられる充実した時間になりましたら幸いです。

2022.11.22

1分間スピーチで互いの思いを伝え合う活動

10月はそれぞれの学校で3年振りに「校内音楽会」が開催されました。音楽会後、通級指導教室の指導の中に「1分間スピーチ」の時間を設けています。スピーチの題目は、「音楽会を終えて」でした。

スピーチの仕方としては、

① スピーチする内容の柱を2分間でメモにする。

② メモの柱に番号を打って話す順序を決める。

③ 1分間をめやすにしてメモに書かれていることをふくらませながらスピーチを行う。

④ 担当教諭も同じテーマでスピーチを行い、互いのスピーチのよい点を伝え合う。の流れで進めています。

スピーチの感想は、

「クラスで優勝を目指して、練習を頑張りました。優勝はできなかったけれど、 クラスのみんなと歌えたことは最高の思い出でした。」

「1年生も思っていた以上にいい合唱で驚きました。どのクラスも真剣に歌っていました。」

「3年生にとっては最初で最後の音楽会となってしまったが、できて本当に嬉しかった。自分もクラスのために頑張って歌えた。」

「先生方の合唱は、仮装もあり本当に盛り上がりました。アンコールにも答えてくれて、楽しい時間でした。」

「担任の先生の伴奏で歌が歌えることは、なかなかないことなので本当にいい時間でした。」などでした。

各学校で行われた音楽会の様子がスピーチの中で生き生きと伝わってきました。私たち担当教諭もスピーチを行います。互いのスピーチを聞き合うことで、思いを共有できる時間を大切にしています。

生徒たちの感想の中に「友達と一緒に」「クラスのために自分も頑張れた」と周りの友人との関わりについての視点が育ってきていることを感じます。その点からも成長を感じています。とても嬉しく思います。

2022.11.1

ユニバーサルデザインについて

ユニバーサルデザインとは、1985 年にアメリカノースカロライナ州立大学のロナルド・メイスが提唱した考え方です。使う人に必要な情報がすぐわかる、使い方が簡単にわかって使える、少ない力で効率的に使えるなど、あらゆる人にとって使いやすいデザインを意味します。

バリアフリーの考え方との違いは、バリアフリーは障害を前提にその困難を解消するための考え方であるのに対し、ユニバーサルデザインは「初めからすべての人が利用しやすいようにデザインする」という発想であり、全ての人を対象にした考え方であるというところにあります。

学校や教育におけるユニバーサルデザイン

2011年に施行された「改正障害者基本法」では、障害のある児童もない児童も、可能な限り一緒に教育が受けられるように求めています。またインクルーシブ教育が世界の潮流となっていることもあり、教育の場におけるユニバーサルデザインの考え方が重要視されるようになりました。

子供達の多様性に応える教育は、すべての子供に必要です。教育におけるユニバーサルデザインは、困難のあるなしに関わらず、どの子供にとっても理解を助けるものでなければなりません。

そのためには、誰もが学ぶ喜びや達成感を得ながら、生きる力を習得できるような環境整備が必要となります。

2022.10.3

学年ごとの特性

今年度も残り6か月となり、次の学年を少しずつ意識し始める時期となりました。今回は学年ごとの

発達の段階を簡単に紹介します。特性を知ることが「その子自身」を理解することになります。

どう見守り、どんな声をかければよいのかのヒントになれば幸いです。

★1年生

・自己中心的な傾向 ・「空想時代」(自分が虫や雲になる。)

・学習習慣が未確立(宿題など根気よくみてあげることが必要)

★2年生

・遊ぶのが楽しい時期(運動能力が発達する。)

・自我の発達が著しい。→身に付いた生活習慣も乱れがちになる。

・現実と空想の区別ができるようになる。

★3年生

・ギャングエイジ「徒党時代」(活発、明朗、落ち着きがない、仲間意識)

・ふざけを覚える。→悪ふざけへ発展 ・要領がよくなる。→反発、ごまかしも覚える。

★4年生

・体つきの変化が大きい。(身長、体重、座高)

・後半頃から知的欲求が出始める。

→理解できないと不安・まちがいや失敗に対する抵抗感をもつ。

・大人や親への反抗心も芽生える。 ・学習の「よい習慣」を身に付ける時期(学習する時間帯を決め、守れていればほめる。)

★5年生

・成長の個人差が大きい。(性的な成熟の差) ・教師や親が自分を公平に扱ってくれるかに敏感になる。

・思考力が高まる。→教師や親を冷静に見られるようになる。 ・「おだて」が通用しない。

★6年生

・大人願望(目立つこと、おしゃれ、かっこよさ)

・抽象化、概念化ができ「理屈」で考える。→理屈に合わないことは納得しない。

・上級生としての自覚 ・「駆け引き」を覚える。

2022.9.1

来年度の通級について~9月22日締切~

暑い中、2学期が始まりました。本学期もどうぞよろしくお願いします。来年度の通級希望についての書類の最終締切は、9月22日です。保護者の方と各学校の先生方が十分教育相談を重ね、本人の意志確認をし、校内就学支援委員会で話し合われた結果を深谷市立教育研究所の山口指導主事宛に所定の用紙で各学校から提出をお願いします。

困った子でなく、困っている子

みんなができていることができないとき、一番困っているのは、保護者の方でも先生でもなく本人です。「困った子」ではなく「困っている子」という視点に立ち、「何に困っているか」「どうしたら一人でできるようになるか」について考えていきたいと思います。

2022.8.27

2学期がスタートしました。コロナ禍の中でこれまでの経験や知識を活かして今年度は、学校行事も行われています。深谷市では9月10日(土)に、ほとんどの中学校で体育祭が行われます。学校行事を通して、仲間と協力することや成功体験を積んでくれることを願っています。そこで「行事での支援について~体育祭編~」を載せました。

行事での支援について ~体育祭編~ 場面ごとの支援方法の例

○『手順やルールの説明はこまやかに』

全体指導の場面では次のような説明をしましょう。

① 全体指導の後に、個別に説明し理解をうながす。

② 隊形図 、移動図などをプリントにし、視覚的に理解できるようにする。

③ 授業変更は、黒板に記入して視覚で確認できるようにし、場所も明記する。

○『集団演技』

集団演技のダンスなどでは、体が思うように動かなかったり、踊りがなかなか覚えられなかったりします。

① 見本となる生徒を前に置く。

② 事前に振付のビデオを渡して練習させる。

③ 喉頭だけの説明だけでなく、手順や内容を記載したプリントを渡すなどの配慮が必要です。

〇『集団競技』

クラス対抗で競い合う競技においては、ミスを責めることなく、努力を評価する雰囲気で生徒をうまく巻き込んで集団を作り上げていくことが大切です。

①本人と話し合いながら、部分参加の方法を考える。

②参加の仕方を工夫する。(ムカデ競争では応援の旗振り役を担わせるなど)

どこまで努力をさせ、どこで見切りをつけるかの加減が難しいところですが、本人の気持ちも聞き入れながら判断することが大切です。